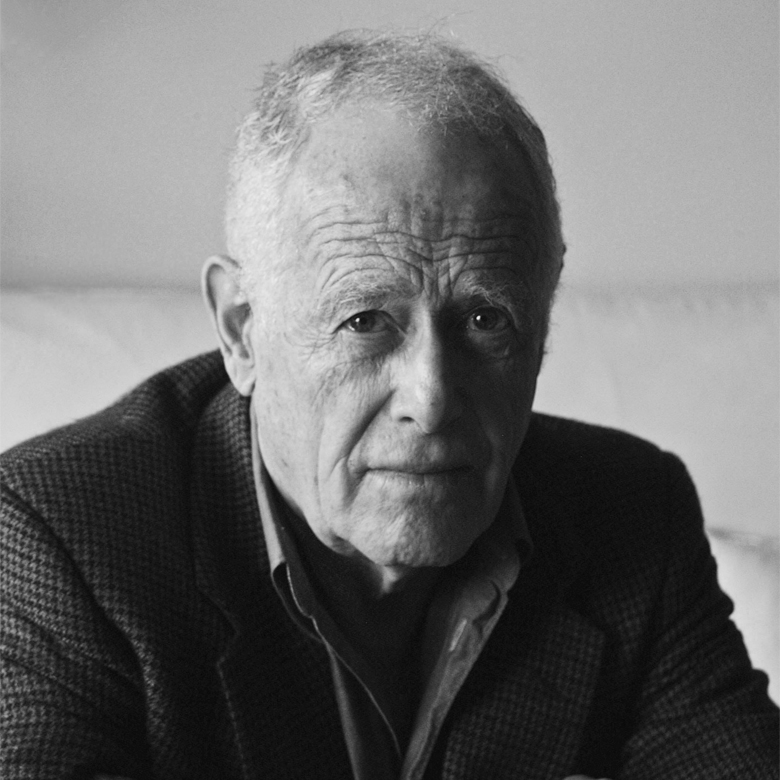

En sus memorias, Quemar los días (1997), James Salter menciona su primera cena en París. En esta, entre catorce invitados, hay una mujer bellísima: una actriz peruana con un vestido negro de seda. Tan hermosa que uno de los invitados, mayor que ella, la toma del brazo, se la lleva a un lado y le dice «No sé quién te habrá acompañado aquí esta noche. Pero sí sé que no te vas a ir con él. Eso es definitivo». Han pasado 50 años desde aquella noche. En ese lapso, Salter ha escrito algunas novelas y cuentos bastante celebrados. Un perfil publicado recientemente en The New Yorker lo consagra como el más famoso entre los escritores no famosos. El 10 de junio cumplió 88 años. Se le ve bien y la memoria no le falla. Antes de hablar de sus libros, se me ocurre preguntarle si recuerda a aquella peruana. «Claro que la recuerdo. Era la esposa de Mickey Knox (el actor que interpreta al mafioso Matty Parisi en El Padrino III). Era una de dos hermanas peruanas. La otra hermana se casó con Norman Mailer. No sé si sabes la historia: Mailer la apuñaló. Una discusión en la cocina, cogió un cuchillo y se lo metió por un costado. Eso fue hace mucho tiempo. Bellísima. Todas las mujeres son bellas en Perú –me interroga con sus ojos azules, muy abiertos–, ¿no es cierto?». En una escena de su última novela, All That Is (2013, aún inédita en español), dos de los personajes debaten el nombre para bautizar a una niña. Uno de los protagonistas menciona uno que podría sonar exótico para los lectores anglosajones: Quisqueya. Cuando se le pide explicaciones sobre el origen del nombre, el personaje responde: «Es de una princesa peruana». Le pregunto a Salter si existe algún tipo de relación entre él y el Perú. «Ninguna. Tal vez muy dentro de mi subconsciente», responde. Me mira con curiosidad.

Casi no ha estado en Latinoamérica. Hace algunos años pasó por Brasil, para promocionar una traducción al portugués. Ha visitado México, de joven, en aventuras con amigos y mujeres, alcohol y peleas que describe con detalle en 00000000. «Glamoroso y romántico» son las palabras que salen de su boca cuando le pregunto cómo se imagina nuestro continente. «Conozco Sudamérica por sus escritores y por su música». Menciona los nombres de tres países: Chile, Argentina, Brasil. «¿El Perú es seguro?».

Conoce la literatura española gracias a una intensa pasión de juventud por Federico García Lorca. «Su vida es un maravilloso marco para su obra. Me gustan las cosas que él percibe y que él quiere. Escribe de modo muy simple y asumo que sus traducciones son bastante buenas. Y lo he leído en español, en esas ediciones bilingües. Así obtienes más de la lectura. Yo lo amo». Ha leído algún texto de Vargas Llosa pero ninguna de sus novelas.

Las obras de Salter casi siempre están ubicadas en los territorios que conoce bien, en los Estados Unidos, con una maravillosa excepción:Un juego y un pasatiempo. La novela fue rechazada varias veces, antes de que un editor entendiera sus cualidades. Apenas fue publicada, se transformó en un libro clave de su obra, y su popularidad creció recomendada de boca en boca. La historia transcurre en los pueblos franceses de provincia, mientras un joven norteamericano viaja con una francesita deliciosa viviendo incontables experiencias, muchas de ellas eróticas. «Europa es diferente. Al menos para un norteamericano. Yo era muy joven entonces y los europeos marcaron en mí una gran impresión. Además, viví allí algunos romances».

Salter nació en Passaic, New Jersey, en 1925, pero vivió en Manhattan desde muy pequeño. Fue hijo único de una familia donde el dinero no faltaba. Además de una cabaña en las montañas de Colorado, hoy tiene una pequeña casa cerca de la playa, al final de Long Island, a dos horas de la ciudad. Le gusta la buena vida que comparte con su segunda esposa, pero sin ostentación. Le gusta el hogar: «Estar en la cama con tu mujer, con las sábanas limpias durante una noche bella: no hay nada mejor que eso». Trabaja en cualquier sitio donde haya calma, pero prefiere hacerlo en casa.

Si bien ha escrito guiones para el cine (trabajó un tiempo para Robert Redford y habla de él con respeto, aunque nunca se refiere con cariño a su experiencia como guionista), y ha publicado varios libros de cuentos y algunas novelas; la experiencia más importante de su vida no ha sido la literatura, sino sus años como piloto en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Alguno de ellos, durante la Guerra de Corea. En sus memorias suele describir las emociones que le brinda la escritura como experiencias menores comparadas con la adrenalina que le provocaba volar: «Ayer vinimos de Houston. Estuve dando una lectura en Texas. Es verano allí. Un verano muy caliente. Tenía un asiento con ventana. Sucede que el asiento estaba a unos dos metros y medio de la turbina del avión. Era una superficie pulida, de aluminio. Allí todas las piezas de la máquina se juntan de un modo perfecto, como en un reloj. Y esa superficie brilla con los rayos del sol. Y el avión empieza a despegar. Y ¿sabes? Casi sentí como si yo estuviera otra vez volando el avión. Eso es lo que sucede en esos aviones cuando tú eres piloto. Quiero decir, yo no estaba encima del motor, pero sí muy cerca. Y sentía que ese rugido de la turbina se desplegaba sobre mí, como si estuviera en el océano. Esa era la vida. Al fin y al cabo, yo viví aquella experiencia durante doce años. Volar: aquella parte de la vida es maravillosa. Pero tú sabes que eso no dura para siempre. Llega un punto, como también le llega a un jugador de béisbol, en que tienes que detenerte y hacer otra cosa. Yo no había llegado ahí aún, pero sabía que no quería esperar a alcanzarlo. Además, siempre tuve dentro de mí, latente, el deseo de escribir. Había escrito algunas cosas. Escribí poemas de niño, había escrito cuentos, inclusive una novela –que no era muy buena y me la rechazaron–. Decidí que había llegado el momento de convertirme en escritor… aunque me sentí muy mal cuando lo hice. Durante dos o tres años no pude escribir nada. Es decir, sí escribía, pero nada que tuviera algún valor. Me sentía fuera de lugar. Además, sabía que mis compañeros seguían volando. Fue una decisión difícil. Es como pedir el divorcio. No quieres hacerlo pero dentro de ti sabes que tienes que hacerlo, que no hay otra alternativa. Es una situación muy emotiva. Un día le dije a mi esposa lo que quería hacer. Se lo conté a otro piloto, un gran compañero. Esperé un tiempo, lo pensé mucho. Finalmente renuncié a la Fuerza Aérea. Y aquí sigo».

La emoción de sus novelas se construye frase a frase. Salter ha vivido muchos años con el apodo de «maestro de la frase perfecta». En aquel perfil de The New Yorker que lo ha puesto otra vez en la boca de los neoyorquinos, Salter confiesa que con sus novelas quiere demostrar que también es capaz de escribir escenas e historias memorables. All That Is es memorable. «Sabía que quería escribir una historia que abarcara desde el período de la Segunda Guerra Mundial hasta más o menos la época actual. Conozco personas en la Marina y he escuchado las historias que me contaron. Sé bastante acerca del Océano Pacífico, así que sitúo el comienzo de la novela allí».

All That Is empieza en el mar. Salter nos obliga a mirar el conflicto desde ambos bandos. Estados Unidos está a punto de desembarcar en Okinawa. Nos da detalles de las fuerzas imperiales, nos habla de los hombres y mujeres que han saltado al vacío para no ser derrotados, y de los sacrificios que los japoneses están dispuestos a pagar antes de ser vencidos. En ese retrato gigante de la guerra, narrado casi con la misma precisión relojera con la que describe la maquinaria de un avión de combate, el escritor conmina al lector a fijarse en los seres humanos que desfilan por las páginas: vemos a Kimmel saltando al mar cuando los kamikazes se lanzan sobre la flota norteamericana; sabemos que será rescatado, que su nuevo barco será hundido, que volverá a naufragar y que lo volverán a rescatar. Sabemos que este personaje irá por la vida contando los hechos acontecidos durante estas pocas horas de un solo día, los que definieron su biografía. Salter hace que también nos fijemos en su compañero de camarote, otro joven soldado que sobrevive a la batalla naval con el mismo pánico y que recuerda muy bien a ciertas muchachas que encuentra, mientras está uniformado. Ese soldado se llama Philip Bowman, y es el protagonista que regresará a Manhattan y se convertirá en editor. Se casará, será infiel, se volverá a enamorar, será traicionado, traicionará, y volverá a enamorarse mientras cae la nieve en Nueva York.

La novela avanza como un tren con paradas. Bowman sigue siempre en el tren, otros personajes se bajan en las distintas estaciones y Salter los sigue por unas páginas, nos cuenta detalles de su vida y, poco a poco, estos personajes se desvanecen. Capítulo tras capítulo, el narrador amenaza con abandonar también a Bowman, mas nunca lo hace. Este conoce a una muchacha: una belleza sureña con rancho y caballos. Se casan, a pesar de que ambas familias predicen el desastre. Al finalizar la relación, Bowman acepta vivir la vida según viene y lo vemos avanzar: es un hombre bueno. Vemos también las relaciones intensas en las que parece comprometerse y asistimos a la lenta disolución de las emociones que lo unen con ellas. Conoce a una mujer en un taxi y se enamora. Compran una casa cerca de la playa. La relación progresa sin mayores tropiezos y entonces… hay un giro inesperado. Constatamos: lo han agarrado de idiota. Bowman deambula por la novela, el lector cree que se merece mejor suerte. La suerte llega, y de repente él hace algo que no pensábamos que fuera capaz de hacer. El lector asiente, complacido.

Al preguntarle a Salter sobre dos episodios principales de su novela, me hace ver, con energía, que yo no he entendido al personaje. Me explica las motivaciones de Bowman como si fuera un padre aleccionando a su hijo. Es delicioso escucharlo mencionar los detalles que llevaron a su prota-gonista a actuar de determinada manera, a enamorarse otra vez, o, según yo, a buscar revancha. Me repite el argumento, frases enteras, me dirige hacia donde él quiere llevar a sus lectores: «Sucedió. Fue un accidente. Y (a Bowman) empieza a parecerle, con cierta claridad, que él podría hacer lo que hace. No creo que hubiera ningún cálculo largo y siniestro. Digamos, no se tumbó y esperó por su nueva mujer, como una araña. Jugó con ella. De allí llegaron a, digamos, un acto sexual no muy claro. Es decir, sucedió, pero ninguno de los dos estaba demasiado involucrado. Y es entonces que le vino la idea. Nada siniestro. ¿No fue muy bonito lo que hizo? Supongo que no. ¿Es algo horrible? ¡Sucede todos los días! Me sorprende la reacción emocional de los lectores. Sé que es un poco chocante, cuando lo lees, porque no te lo esperas. Casi te esperas que se enamoren. Pero si lees con cuidado, te darás cuenta que él sabe que no se va a enamorar. Y entonces sucede lo que sucede».

Salter ha mencionado, en sus memorias, la frustración que le provocó, en algún momento, la escasa aceptación popular de sus obras. La única novela que le brindó buenas regalías, suficientes para escribir sin preocuparse por un par de años, fue Pilotos de caza, que fue llevada al cine (adaptación con la que nunca estuvo de acuerdo y de la cual prefiere no hablar). Si bien tuvo siempre presente el deseo de convertirse en escritor, lo hizo no para ser uno más, sino para brillar. «Uno escribe para recibir elogios. Escribe para alcanzar la gloria. Tú quieres escribir y que la gente lea lo que escribiste y que admire tu escritura. Pero los elogios son solo una evidencia de la gloria. No es lo real. El verdadero placer es cuando se te acerca un lector que te dice algo acerca de tu obra e inmediatamente reconoces que esa es la persona para quien tú escribes».

Pilotos de caza es un recuento de las aventuras de un batallón de aviadores en Corea. La escribió aún siendo piloto, a escondidas, porque temía que los otros soldados lo menospreciaran. Dice que «ni siquiera leía en público», temeroso de ser señalado como un intelectual. Como siempre escribió con seudónimo –su verdadero apellido, judío, es Horowitz–, cuando sus compañeros se dieron cuenta de que Pilotos de caza estaba siendo publicada por entregas en una revista literaria, nadie sospechó de él. «Incluso después de abandonar la Fuerza Aérea, yo pensaba que había algo vergonzoso en querer dedicar mi vida solo a estar sentado y escribir».

El primer rechazo editorial de Un juego y un pasatiempo lo hundió en una depresión: le había dedicado mucho tiempo y se había convencido de que se trataba de una gran historia. Algo similar ha pasado con sus siguientes libros. Salter ha ganado premios importantes (All That Is es una favorita para el Pulitzer), si bien jamás ha alcanzado la popularidad en las ventas de otros escritores que admira, como Bellow, como Hemingway, como Faulkner. Sin embargo, su obra sigue entusiasmando a quienes lo descubren. «El estilo deslumbra y sin embargo es sigiloso, como una lente poderosa y limpísima», escribe uno de los últimos conversos, Antonio Muñoz Molina. El escritor español, que vive en Nueva York, había comprado una de sus novelas (Años luz) pero no la abrió. No sabía nada de su autor, apenas un comentario favorable de un amigo suyo. Redescubrió aquel libro durante el invierno, refundido en un estante. Lo leyó en una noche y entonces no pudo dejar de leer todo lo que consiguió del escritor. Entonces escribió el artículo en El País («Noches leyendo a James Salter») que hizo que en las siguientes semanas se agotaran sus libros en España.

Salter manifiesta interés. «¿Qué dice ese artículo?». «Que todos aquellos que quieran ser buenos escritores deberían de leerlo». «¿Solo eso? Debe ser un artículo muy corto». Dice que quisiera conocer a Muñoz Molina. «Tal vez tomarnos un trago», sugiere, mientras se pone los anteojos e intenta leer El País en el iPhone (pronto desiste al ver que es demasiado extenso).

Ha pasado casi una hora de entrevista y Salter se levanta: tiene otros compromisos. Le pregunto si necesita un taxi. Dice que ha llegado caminando y que se irá del mismo modo. Lo hace erguido, con elegancia. Afirma que le agrada el ambiente escogido para nuestro encuentro: el Amster Yard del Instituto Cervantes. «¡Viva Cervantes!», nos dice en su mal pronunciado español. Y avanzando por una vereda de Manhattan, Salter se va.

*Agradecimiento especial al escritor Héctor Velarde.