Esta semana he estado leyendo Staring at the Sun, una novela de Julian Barnes publicada en 1986. Lo encontré entre la ruma de libros que ofrece gratis la biblioteca local (porque han sido donados, porque se los dejan semana a semana, en cajas, los usuarios, por motivos diversos: mudanzas, muerte de un familiar, etc.)

Si bien el título de este libro no me decía nada, me lo llevé porque me gusta cómo escribe Julian Barnes.

El personaje central de la novela es Jean Sarjeant, una mujer inglesa de clase media que crece en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Claro que la trama sólo es una excusa para que Barnes deslice en la historia –como lo hace en otros de sus libros– aquellos temas que lo obsesionan. La insatisfacción con la vida es uno de ellos. El otro es la muerte. Más específicamente: la forma de morir.

Por ejemplo, en una pasaje dedicado a explicar cómo Jean, después de ser madre a los 38 años (cuando los doctores le han dicho que ya no es posible), huyendo de su vida anterior y del padre (un policía que ella teme podría perseguirla pero que luego sabemos que que lo único que hace es informarse a distancia por si su hijo, o Jean, lo necesitan), Barnes se detiene a explicar la relación de Jean con los aviones: esos a los que decide subirse para viajar por el mundo cuando su hijo, Gregory, ya está grande.

Jean se obsesiona con visitar las siete Maravillas del Mundo. Y lo hace. Sin embargo la experiencia que reaparece una y otra vez en las páginas de este novela es la de su viaje a la China.

El pasaje de los aviones le sirve a Barnes para hablar de otro tema: los accidentes aéreos. Es decir, la posibilidad de morir en un avión. Barnes nos deja saber, a través de Gregory –el hijo de Jean, ya independiente, vendedor de seguros de vida, de un carácter introvertido y cuestionador– que morir en un accidente de avión es la menos elegante, la más vergonzoza, la más humillante de todas las formas de irse de este mundo.

Es impresionante cómo Barnes se va por la tangente. Es fabuloso.

Barnes utiliza varias páginas para detallarnos ese momento en que el cuerpo de los pasajeros de un avión encuentra su último destino aplastado por la mesa delantera del asiento, sepultado por las maletas de los compartimientos superiores.

You died with a little plastic fold-down table whose surface bore a circular indentation so that your coffee cup would be held safely. You died with overhead luggage racks and little plastic blinds to pull down over the mean windows. You died with supermarket girls waiting on you. You died with soft furnishing designed to make you feel jolly. You died stubbing out your cigarette in the ashtray on your armrest. You died watching a film from which most of the sexual content had been deleted. You died with the razor towel you had stolen still in your sponge bag (98)

Ese ejercicio de pensar en la muerte, lo desarrollará aún más en otro libro que leí el verano pasado: Nothing to Be Frightened Of.

Tal vez porque até esos dos cables (esos dos libros) escribí esta entrada.

La novela me hizo pensar en ese otro gran libro sobre la vida, la muerte y el significado del término «eternidad» que es To the lighthouse de Virginia Woolf. Una novela que además se burla, como Barnes, de cualquier pretensión literaria de alcanzar la trascendencia. Woolf ya nos decía que todo desaparece. Que todas las palabras, tarde o temprano, se las lleva el olvido.

La muerte es un tema que a mí también me obsesiona. No con el esfuerzo sistemático de Barnes, pero sí es verdad que, de uno u otro modo, suele aparecer en mis textos. Por ejemplo en este que escribí para la revista QSQOQST, que debería de haber sido sobre la satisfacción sexual pero termina siendo una invocación a la inevitable decadencia del ser humano.

(Recuerdo que al explicar esa obsesión una amiga me recordó que «tengo hijos» como si aquello me impidiera pensar en la forma de irme. También entendí que estas obsesiones no son las de todos nosotros.)

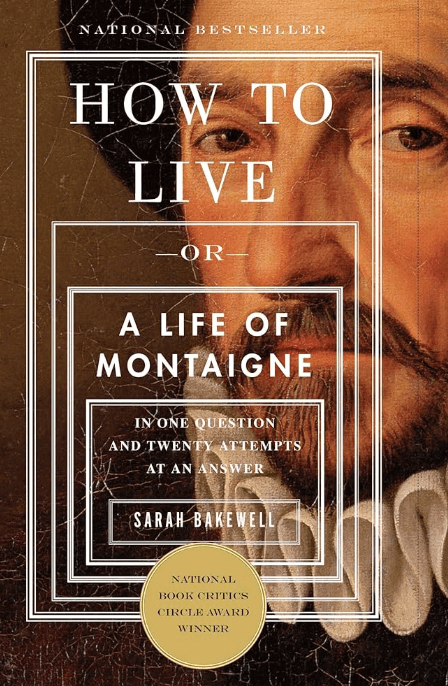

Este verano también leí el largo ensayo sobre Michel de Montaigne How to Live de la inglesa Sarah Bakewell que me hizo apreciar esa otra obsesión recurrente en los libros de Barnes: la insatisfacción con la vida. O mejor dicho: la observación de la vida como lo que es: una sucesión de momentos en los que se intercala lo extraordinario y lo banal, lo superfluo y los trascendental, lo horrible y lo hermoso, lo fascinante y lo trivial.

Bakewell me hizo consciente de lo que La vida papaya en Nueva York le debe a ese caballero francés de fines del siglo XVI que decidió abandonar las obligaciones comunes a su rango y dedicarse las últimas décadas de su vida sólo a meditar sobre la experiencia fascinante que es una vida. La suya.

(Con Cervantes y Proust, Montaigne es una de las tres fuentes de las que bebe la obra de Antonio Muñoz Molina. Lo sé porque Muñoz Molina lo dice en El verano de Cervantes, un gran libro sobre sus lecturas de Don Quijote que me traje de Madrid en junio)

Y ya termino: Julian Barnes está obsesionado con la muerte pero también con la vida.

Quizá valga la pena mencionar aquí aquello que destaca Bakewell de sus múltiples lectura de los Ensayos de Michel de Montaigne y en lo que yo estoy muy de acuerdo (y probablemente Barnes también): Life should be an aim unto itself, a purpose unto itself.

Pensamos en la muerte porque nuestra vida nos fascina.