Mi mejor amigo tenía mucho tiempo libre los fines de semana. Un aviso en el Village Voice le llamó la atención: paseo turístico gratuito por el Village, reunión en la esquina de la calle 4 con la Séptima Avenida. Hacía un poco de frío pero el grupo era espléndido –unos europeos, mi amigo el peruano y una familia de Wisconsin–y recorría feliz las calles del barrio viejo de Manhattan identificando los solares donde se escribieron estos cuentos, estos poemas, donde se grabaron estas canciones y se enamoraron estos personajes. Quienes han caminado por Manhattan en el otoño, sabrán del placer con que se recibe el viento frío cuando la charla es amena y el recorrido interesante. Éste, para él, había sido el más interesante de todos.

Una pareja de jóvenes holandeses comparó cierto edificio de Astor Place con otro en Amsterdam. Les pareció fascinante que mi amigo les dijera que él había estado en el bar de la primera planta (porque su edificio era más un fetiche local que turístico), con su hermano, bebiendo una cerveza después de una pequeña taquicardia en el coffeeshop donde probaron marihuana, la primera vez que visitó esa ciudad.

El padre de familia de Wisconsin hizo un comentario estúpido cuando el guía les señaló el estudio donde Jimmy Hendrix grabó Are you Experienced y los holandeses y mi amigo compartieron un sarcasmo en holandés. Desde allí marcharon juntos, y el guía–un sesentón alto y barrigón con el cabello amarrado en una coleta, que calzaba una botas de cuero enormes y vestía un pesado sobretodo de impresionante color guinda–les hacía un guiño después de contarles alguna anécdota acerca de los edificios (o la gente que vivió en ellos) frente a los cuales pasaban.

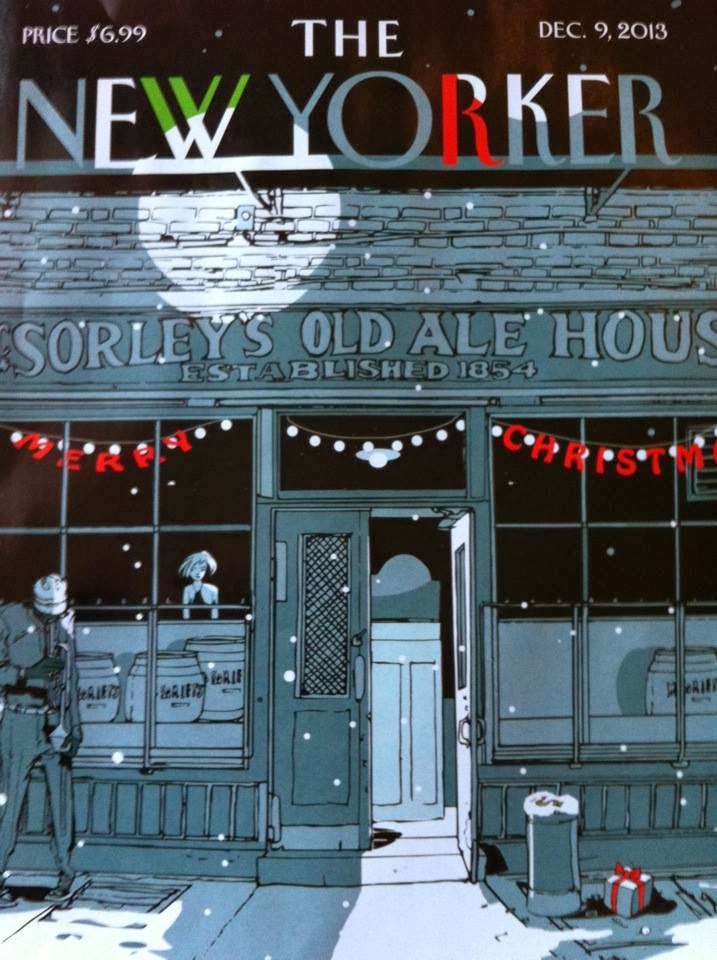

Una hora y media después de haber empezado el recorrido, el grupo llegó frente a las puertas de un bar que mi amigo veía por primera vez: allí acababa el tour. Los que quisieran podían pasar a invitarle una cerveza, a disfrutar del aroma de aserrín de una cantina que se preciaba de jamás haberle pasado un trapo al piso desde el día en que abrieron sus puertas, allá por 1854. La familia de Wisconsin se alejó después de dejarle al guía una buena propina, dos chicas francesas se fueron sin dar las gracias. Los otros europeos dieron propina y se marcharon hacia el este por la calle 7. Mi amigo y los holandeses juntaron 20 dólares y los pusieron en las manos –sorprendentemente delicadas– del guía que se despidió contándoles una anécdota del baño de damas de McSorley’s y lamentó no poder quedarse.

Una semana después, mi amigo me llevó un jueves por la noche para que mirara con mis propios ojos cómo funcionaba la maravilla: el bar más antiguo de Nueva York. Acababa de anocher. El ambiente despedía una mezcla del olor dulzón de la cerveza con el cálido humo de los cigarros. En una mesa del fondo estaba sentada la pareja de holandes (Gertrude y Hubert) que había conocido una semana atrás. Venían a despedirse: era su última noche en Manhattan.

Nos quedamos hasta que nos echaron (como debe de ser), contamos a cinco mujeres que se metieron durante la noche al mal señalizado baño para caballeros. Conté la historia que siempre cuento cuando me encuentro con holandeses: la pareja que encontré en un albergue de Buenos Aires en 1995, regresando después de haber llegado en bicicleta hasta la Tierra del Fuego. Bautizamos a dos de los meseros como el Gruñón y Robin Williams (el Gruñón nos enseñó la mano llena con los billetes de la propina y nos miró con disgusto como diciendo: ¿eso es todo?). Antes de irnos, una mesa repleta de antiguos soldados se puso a cantar God Bless America y, semi borrachos, el bar enteró hizo que retumbaran las paredes cubiertas de recuerdos y fotografías, donde alguna vez también bebieron Salinger, Dylan, Kennedy y tantos otros.

El taxi que se llevó a Gertrude y a Hubert pasaba por las maletas del hotel e iba directamente al aeropuerto. Desde entonces me imaginé que si alguna vez dejaba Nueva York, tendría que ser después de pasar la noche en aquel bar.

Ha pasado una década desde aquella experiencia y en ese tiempo han sido muchos los amigos con los que compartí la noche, comí hamburguesas y brindé por diversos motivos en ese bar. No es raro recibir mensajes de texto a las tantas horas con una simple pregunta: «¿Cómo llego al bar ése donde me llevaste aquella vez?» Muchas cosas no han cambiado: la cerveza se sigue pidiendo sólo en versiones rubia y negra, el piso sigue oliendo a cebada y aserrín de otros siglos. Robin Williams sigue atendiendo con su lacónica amabilidad pero el Gruñón ya no está. Las mujeres siguen volteando con la sorpresa, después de haberle dado una mirada por accidente al baño de caballeros. Tal vez el único cambio importante sea que ya no se fuma y que el bar, merced al turismo, parece estar siempre lleno, desde que abre a las 11 de la mañana, hasta la una de la mdrugada en que cierra.

Esta semana The New Yorker le dedica la portada para marcar el principio de la temporada navideña. ‘Tis the season to be jolly.